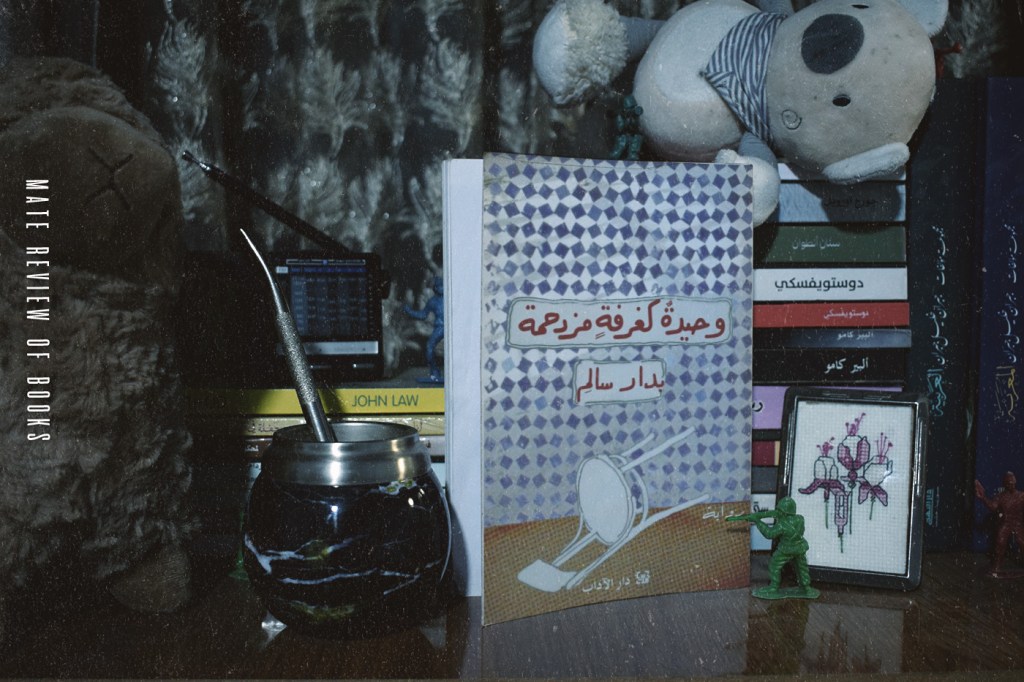

الكتاب في هذه المراجعة: وحيدة كغرفة مزدحمة، لبدار سالم، صادر عن دار الآداب، 2024

يُفترض بالحزن أن ينتهي، أو على الأقل أن يخف. فالمؤسسة العلاجية، بمراحلها المُنظمة وحديثها عن “الخاتمة”، تعمل على أساس أن الحداد نفقٌ ينتهي بنور، عملية لها نهاية، مسار سردي ينحني، وإن ببطء، نحو ما يُفترض أن نسميه الشفاء. لكن ما تلامسه بدار سالم في كتاب وحيدة كغرفة مزدحمة هو أن هذا الإطار برمته ينهار عندما يكون الحزن هو الوسيلة التي تُعاش من خلالها الحياة، وليس مجرد انقطاع للحياة الطبيعية.

تقدم لنا الرواية الفقد كتسلسل زمني، والحزن كتقويم، والحداد كمبدأ مُنظِّم تُبنى عليه بالضرورة حياة تحت الاحتلال. عندما تُسقط مجدل معالمها الشخصية على خط زمني للكارثة السياسية الفلسطينية، مع ولادتها يوم غزو لبنان عام 1982، ووفاة والدتها مع اندلاع الانتفاضة الأولى عام 1987، وجدتها في أوسلو عام 1993، ونهاية حبها الأول التي تزامنت مع وفاة عرفات عام 2004، فإنها تتحدث حرفيًا، وتصف كيف أن الشخصي بالنسبة لمن يعيشون تحت الاحتلال هو السياسي، لا بالمعنى الشعاري للناشطين، وإنما بالمعنى الأكثر حميميةً وحتميةً وخنقًا الذي يُمكن تصوره.

ما يُجبرنا الكتاب على مواجهته هو التداخل التام بين الصدمة الوطنية والخسارة الشخصية مما يخلق زمنًا غريبًا جدًا عن أولئك الذين يعيشون فيما يسمى ظروفًا “طبيعية”، لدرجة أننا نفتقر حتى إلى المفردات اللازمة لوصفه بدقة. قد نصفه بالدوري، إلا أن هذا يوحي بنوع من العودة، باحتمالية تكرار الأمر نفسه، بينما ما تصفه مجدل أشبه بدوامة تضيق مع كل دورة، كل خسارة تُضاعف الخسائر السابقة بشكل أُسّي، مما يخلق كثافة من الحزن تصل في النهاية إلى كتلة حرجة.

تأمل في العبثية البيروقراطية، والمنطق الكابوسي الكافكاوي، لتجربة سعاد مع سجن أخيها خالد. لا يمثل صراع التفاؤل والمرارة الذي يطبع انتظارها التوتر الطبيعي بين الأمل والخوف الذي قد يشعر به أي شخص ينتظر إطلاق سراح عزيز عليه. تدرك سعاد أن مجرد إمكانية إطلاق سراحه هي بحد ذاتها نوع من القسوة، لأنها تتطلب منها التمسك بالأمل في نظام مصمم خصيصًا لسحقه، والحفاظ على التفاؤل في مواجهة جهاز وظيفته الأساسية هي جعل التفاؤل مستحيلاً. ثم -ولأن النهاية القاسية مطلوبة- يتوفى خالد “الشب الأسمر الحليوة” في الحجز، مما يعني أن كل ذاك الانتظار، وكل ذاك التمسك بالأمل، وكل الجهد العاطفي الذي بذلته لتحمل غيابه، كان مجرد تهيئة لخسارة كانت على الأرجح حتمية منذ البداية. والنتيجة: الجنون، والانهيارات العصبية، والتفكك النفسي الذي يقدمه النص على أنه الاستجابة العقلانية الوحيدة لموقف غير عقلاني.

ما يجعل الكتاب مؤلمًا للغاية هو تجاوز توثيق كيفية عمل الاحتلال كواقع سياسي أو عسكري لعمله كغزو لأكثر مساحات الذات حميمية. مشهد اعتقال والد مجدل خلال غزو رام الله عام 2002 مؤلم تحديدًا بسبب اهتمامه بالتفاصيل الصغيرة: خمسة جنود مسلحين، يفتشون الأثاث، بدلالات التطفل والنظر في أدراج شخص آخر دون إذن أو اكتراث، ثم محاولة الأب – المفجعة في عبثيتها، والبطولية في تأكيده على الكرامة – أن يرتدي ملابس لائقة كل أيام الاجتياح تحسباً للمداهمة، وأن يختار قميصًا أزرق وحذاءً جديدًا كأنه ذاهب “لزفة عرسان”.

هذا هو الحزن كظاهرة مكانية، الحزن كمبدأ معماري. يتحول المنزل، ذلك الفضاء الخاص الذي يُفترض أن يكون مصونًا، ملاذًا من العالم العام، إلى بؤرة أخرى للصدمات المحتملة، مكان يُمكن أن يتسلل إليه “صوت الموت” في أي لحظة، وغالبًا في الليل، ودون سابق إنذار. نقاط التفتيش تقييد الحركة بالمرتبة الأولى، ولكنها أيضًا “تقتطع مساحة” السكن، أي تقليص الإمكانيات ذاتها.

توثق هذه الروايات تحولًا غريبًا ومُشوهًا، تحول عبره الخسارة الشخصية إلى سردية قومية. عندما يُقتل عصام برصاصة في رأسه عند حاجز قلنديا، تُصوّره الإذاعات المحلية على أنه أحد “انتصارات الشعب”، وهو ما يعني أن موته يُزجّ به فورًا في سردية جماعية تُضفي الشرعية على وجوده الفردي وتنتهكه في آنٍ واحد. حتى صديقته نور لم تستطع البكاء لأسابيع، وهو ما لا يُصوّره النص على أنه خدر عاطفي، بل كنوع من التنافر المعرفي: كيف يُمكن للمرء أن يحزن على شخصٍ رُويَت وفاته بالفعل، وأُعطيت لها معانٍ، وجُعلت تُشير إلى شيء يتجاوز ذاتها، قبل أن يُتاح له الوقت حتى لاستيعاب حقيقة غيابه البسيطة والمُفجعة؟

إن “رائحة الموت” التي تصفها بدار بأنها حاضرة في كل مكان في المدينة تفصيل حسي (وإصرار الكتاب على الأبعاد الجسدية للحزن يُعدّ من أبرز نقاط قوته)، وكذلك حالة بيئية ثابتة، وحالة أساسية، والوسط الذي تُصفّى من خلاله جميع التجارب الأخرى وتتغير.

الذاكرة كأرض عدو

لعلّ أكثر ما يُثير القلق هو وصف مجدل لذاكرتها بأنها “ملعونة”، تُشير على الأقلّ إلى أنّ المشهد الداخلي – والوعي ذاته حتى- قد تمّ احتلاله، وجعله عدائيًا، وتحويله إلى ساحة أخرى يتكرر فيها الفقد. عندما يتكوّن الماضي بالكامل تقريبًا من الصدمات، وعندما تكون الوظيفة الأساسية للذاكرة هي تذكيرك بما هو مفقود، وعندما يكون الحنين (من الناحية اللغوية: ألم العودة إلى الوطن) مستحيلاً لأنّ الوطن لم يكن آمنًا أبدًا في البداية، فإنّ الذات تُصير غير صالحة للسكن.

لهذا السبب، فإنّ شوقها إلى مدينة مستقبلية “لا تستيقظ على صوت الموت، ولا يقصقص مساحتها جندي” هو أقرب إلى خيال يائس، حلم بحياة طبيعية يكاد يكون من المستحيل تصوّره. لا تطلب مجدل الجنّة. تطالب بزوال الاحتلال، وهذا ليس طلبًا لشيء حميد. تطالب ببساطة بإزالة شيء لا يُطاق، وهو في الواقع طلب متواضع للغاية، ولكنه في الوقت نفسه مستحيل في ظل هذه الظروف.

جرح الكاتبة هو التزامن العنيف بين الوجود الخاص والكارثة الوطنية، والاستحالة التامة لاقتطاع ولو ركن صغير من الذات لم يحتله التاريخ بعد. وهنا، يتجلى معنى الاحتلال بكل دلالته المزدوجة، لأن ما يوثقه كتاب “وحيدة كغرفة مزدحمة” بدقة هو تجاوز عمل الاحتلال كواقع سياسي عسكري، إلى دوره كحالة وجودية، نمط وجود تكون فيه الذات محاصرة باستمرار، مُغزاة باستمرار، عاجزة باستمرار عن التمييز بين “حياتي” و”حياة شعبي” لأن هذا التمييز قد أُفرغ من معناه بالقوة.

تأملوا أن مجدل تحمل اسم قرية المجدل المدمرة، التي نزحت في نكبة عام 1948. ليس هذا رمزية فقط، وإنما نقشٌ للخسارة على الهوية، ضمانٌ بأنها في كل مرة تُعرّف بنفسها، في كل مرة يناديها أحدهم باسمها، في كل مرة توقع فيها وثيقة أو تفكر في نفسها بصيغة المتكلم، تستحضر -سواءً بوعي أو بغير وعي- مكانًا لم يعد موجودًا، ومجتمعًا تشتت، وتاريخًا من التهجير يسبق ولادتها بعقود. إن ذاتها، وهي أبسط علامة لغوية على فرديتها، هي في حد ذاتها نصب تذكاري، وشهادة على الغياب.

هذا ما أقصده باستعمار الهوية. لم تختر مجدل أن تفهم نفسها من خلال عدسة الصدمة الوطنية -مع أنها تدرك تمامًا هذا الارتباط، ويُظهر الكتاب صراعها معه- فهي لم تملك خيارًا آخر. لقد أُطلق عليها هذا الاسم لضمان أن تحمل ابنتهما ذكرى ما فُقد. وهذا يعني أن هويتها كانت سياسية قبل أن يكون لها أي هوية على الإطلاق، قبل أن تمتلك أي قدرة على الموافقة على هذا الدور كنصب تذكاري حي أو رفضه.

لكن إذا كنا نتحدث عن الجروح، فلا بد لنا من الحديث عن الأم، لأن النص يوضح جليًا أن هذا هو الفراغ الأساسي الذي يدور حوله كل شيء آخر. وما يجعل هذا الجرح مؤلمًا بشكل خاص هو أنه مضاعف: فهناك الفقدان ذاته (توفيت الأم عندما كانت مجدل في الخامسة من عمرها، مع بداية الانتفاضة الأولى)، ثم هناك فقدان الفقدان، الطريقة التي يتنافس بها الحزن على الأم مع كل الأحزان الأخرى التي يولدها الاحتلال أو يطغى عليها.

عندما تنقل مجدل اقتباس هيرمان هسه: “بدون أَمْ لا تستطيع الحياة، وبدون أم لا تستطيع الموت”، فإنها تعبر عن شيء يتجاوز الإقرار المعتاد بأن فقدان الأم في سن مبكرة يُسبب ضررًا نفسيًا. تشير إلى شيء أكثر تعريفًا: أن غياب الأم يخلق عجزًا جوهريًا عن فهم الحقائق الوجودية الأساسية للحياة البشرية؛ الحب والموت، إيروس وثاناتوس، القطبين اللذين يُفترض أن كل شيء آخر يدور حولهما. غياب الأم هو إعاقة مستمرة، وعجز دائم في التواصل مع الحاضر والمستقبل.

وهنا يصبح عنف الاحتلال شبه ميتافيزيقي: لأن الأم ماتت مع اندلاع الانتفاضة، ولأن وفاتها متزامنة مع تلك اللحظة التاريخية، لا يمكن لمجدل أن تحزن عليها حزنًا خالصًا، ولا أن يكون حزنها في رحيل والدتها دون أن يتلوث هذا الحزن، ويتشكل، ويُطغى عليه الحزن الجماعي للانتفاضة. حتى خسارتها الأكثر خصوصية أصبحت جزءًا من التاريخ العام.

إن العلاقة المتوترة مع زوجة أبيها سعاد -وتتناول بدار هذا الأمر بموضوعية تامة، رافضة تصوير سعاد كضحية أو شريرة- تبدو منطقية في هذا السياق. كيف يمكن للمرء أن يتقبل بديلًا بينما يكون الغياب الأصلي عميقًا جدًا، ومُكوِّنًا لهويته؟ وكيف يمكن لزوجة الأب أن تنجح وهي مطالبة بملء دور “الأم”، وكذلك بالتعويض عن خسارة أصبحت أسطورية، وتداخلت مع كل الخسائر الأخرى، وأصبحت رمزًا لكل ما هو مفقود أكثر من كونها غيابًا محددًا؟

الجسد يقول ما تعجز عنه اللغة

ثمّة عيب في النطق يظهر في النص كحقيقة واقعية واستعارة بليغة. فتصير صعوبة مجدل في نطق بعض الحروف مثل س، ش، ز، ث، وهي جميعًا حروف صفيرية، أصوات تتطلب تعاونًا دقيقًا بين اللسان والأسنان والتنفس، أصوات تتأثر بسهولة بالتوتر أو الصدمة، تجسيدًا حيًا للمشكلة الأكبر التي يُشغل الكتاب: عجز اللغة عن احتواء الحزن أو التعبير عنه بشكل كافٍ في ظل الاحتلال.

هذا رائع في دلالاته. فعيب النطق ليس خيارًا، ولا استراتيجية بلاغية، ولا قرارًا أسلوبيًا. هو حقيقة جسدية، شيء يحدث لك لا شيء تفعله. وهذا يعني أن صعوبة مجدل في نطق بعض الأصوات تُجسّد حرفيًا – تُظهر ماديًا – صعوبة قول الحقيقة، والتعبير عن تجربتها، وإيجاد كلمات تُناسب الواقع الذي تعيشه. أصبح الجسد نفسه مسرحًا لانهيار لغوي، وهذا يعني أن الصدمة قد توغلت بعمق لدرجة أنها تؤثر على آليات التواصل الأساسية.

ثم هناك ملاحظتها حول فقر اللغة العربية المعجمي عند وصف الحزن، وغياب الأدبيات التي تتفاعل مع الحداد السريري، فكون الكلمات المتاحة محصورة بالنطاق الديني، يُشير إلى أن اللغة نفسها قد استُعمرت من قِبل القوى نفسها التي تستعمر كل شيء آخر. حتى المفردات المتاحة لوصف الحالة الداخلية قد شُكّلت مسبقًا أيديولوجيًا، وحُدّدت مسبقًا بأطر (دينية، قومية) لا تسمح بذلك النوع من الحزن الخاص الذي تعيشه مجدل.

هذا جرح في اللغة، عنفٌ يُمارس على إمكانية التعبير ذاتها. إذا لم تجد الكلمات لوصف ما تشعر به، فهل تشعر به تمامًا؟ هل يمكن للحزن الذي لا يُسمى أن يحقق نفس واقع الحزن الذي يُسمى؟ ليست هذه مجرد أسئلة فلسفية، بل لها تبعات عملية ونفسية. إن عدم القدرة على إيجاد لغة دقيقة لوصف تجربتك هو بحد ذاته شكل من أشكال العزلة، وضمانة بأنك حتى لو حاولت التعبير عما تمر به، ستفشل، لأن الموارد اللغوية ببساطة غير متوفرة.

خيانة الجسد المتمثلة في الجنون، والانهيارات العصبية، والعجز الجسدي عن البكاء، كلها تشير إلى النتيجة ذاتها: الجرح يعظم على عجز الكلمات. عندما تعجز اللغة، يتولى الجسد زمام الأمور، لكن لغة الجسد تكون أكثر عجزًا عن التعبير، وأقل قدرة على الفهم أو تقديم الراحة. تبقى الأعراض بدلًا من التصريحات، والانهيارات بدلًا من الانفراجات، وجسد يتمرد لكنه لا يستطيع شرح سبب تمرده أو ما يحتاجه للشفاء.

أخيرًا، هناك الهوس بـ”الحياة الطبيعية”، والذي قد يكون أكثر ما يُحزن في النص، لأنه يكشف كيف جعل الاحتلال الحياة العادية مستحيلة. عندما تحلم مجدل بمدينة فيها مطار وبحر، “لا يقصقص مساحتها جندي”، تكشف عندما تتخيل هذه المرافق الأساسية للحياة العصرية كما لو كانت مستحيلة، عن مدى انحدار سقف التوقعات، ومدى تواضع طموحاتها.

ووصفها لنفسها بأنها “damaged product” (منتج تالف) يُكمل الصورة. تُدرك مجدل أنها مُحطمة جوهريًا لأن الجغرافيا معادية، لأن الأرض التي تقف عليها هي التي تُملي عليها متى يُمكنها التحرك، ومن يُمكنها أن تُحب، وكيف يجب أن تتذكر موتاها.

هذا هو التعبير الأخير عن الجرح: استيعاب منطق الاحتلال، وقبول تقييمه بأنها تالفة، مُحطمة، مُخطئة. والأمر المُريع هو أنها ليست مُخطئة في اعتقادها هذا لأن الاحتلال قد أضرّ بها، وجعل من المستحيل عليها أن تُنمّي ذلك النوع من الهوية الذاتية المتماسكة والمستمرة التي نربطها بالنمو النفسي السليم.

إن الشبح الذي يُطارد هذه الروايات ليس الماضي – أو بالأحرى، ليس الماضي فحسب. إنه المستقبل الذي لن يأتي أبدًا، والحياة الطبيعية التي تبقى بعيدة المنال، والذات التي كان يُمكن أن تكون عليها لو وُلدت في ظروفٍ مختلفة. ولعلّ هذا الشبح هو الأقسى على الإطلاق، لأنه يُمثّل ما سُلب منها قبل أن تُتاح لها حتى فرصة إدراك رغبتها فيه.

فيما يخص شكل الرواية

إن قرار بناء السرد عبر رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الورقية إلى لجان المنح الدراسية المختلفة، وأصحاب العمل المحتملين، وطبيبها النفسي الدكتور صافي، وصديقها ياسين، قرارٌ ذكي، لأنه يسمح بالتجزؤ الزمني الذي يعكس حالة مجدل النفسية. والأهم، أن ما يُجسّده شكل الرسائل، وما يجعله حاضرًا بقوة في كل صفحة، هو فعل التواصل، ومحاولة الاتصال، وإرسال رسائل إلى فراغٍ قد يستجيب أو لا.

إنّ البنية الدورية الظاهرة في محاولات مجدل المتكررة للحصول على منح دراسية أو وظائف في الخارج، وكل محاولة لا تُفضي إلى نتيجة أو إلى طريق مسدود آخر، مما يخلق نسيجًا خانقًا. الشكل الذي تفرضه جغرافية الاحتلال. عندما تُحاصر، عندما يكون كل مخرج مسدودًا أو مشروطًا أو يتطلب تصاريح لا يمكنك الحصول عليها، فإن قصتك تصير بالطبع دائرية، سلسلة من المحاولات الفاشلة، أشبه بعبثية سيزيف. الحبكة لا تتقدم لأنها لا تتقدم، لأنها لا تستطيع التقدم، لأن مفهوم التقدم ذاته صار مستحيلاً بسبب نقاط التفتيش والتصاريح والبيروقراطية المعقدة التي تفرض القيود.

لكن الحواشي هي التي تُكمِّل قلبَ الكتاب للسرد التقليدي. تقدم الحواشي السياق التاريخي والجغرافي والسياسي الذي لا يستطيع سرد مجدل الشخصي تجاهله. فعندما تكتب عن حزنها، تُفسِّر الحاشيةٌ الانتفاضة. وعندما تذكر مكانًا، تُقدِّم الحاشيةٌ إحداثياته وتاريخه، وغالبًا ما تُشير إلى دماره أو احتلاله. عندما تستخدم مصطلحًا قد يكون غامضًا للغرباء، تُترجمه أو توضحه الحاشية، أو تكشف ما فُقد في الترجمة.

يخلق هذا ما يمكن أن نسميه تجربة قراءة عمودية بدلًا من التدفق الأفقي للسرد التقليدي. لا يمكنك ببساطة المضي قدمًا في القصة، وإنما عليك التنقل باستمرار إلى الحواشي السفلية ثم إلى أعلى بالعودة إلى النص الرئيسي، ولا يمكنك الحفاظ على اندماجك في صوت مجدل دون أن تُقاطعك هذه الإضافات الوثائقية التي تُرسّخ واقعها العاطفي في حقائق تاريخية.

التوتر الناتج عن هذا هائل وفعّال للغاية. هناك حزن مجدل الخاص، وخسائرها الشخصية، ونفسيتها الفردية – ثم هناك الحاشية السفلية التي تُذكّرك بأن جامعة بيرزيت أُغلقت أثناء الانتفاضة، وأن قرية مجدل دُمّرت عام 1948 مع نزوح هذا العدد الكبير من سكانها. يُؤطَّر الخاص باستمرار من قِبَل العام، ويُقاطع الشخصي من قِبَل السياسي، ويرتبط العاطفي بالوثائقي، أو يُقوَّض أو يُفسَّر أو يُطغى عليه.

وتعمل بعض الحواشي كتعليقات ما وراء النص، فتُقدِّم نظرة ثاقبة على الحالة النفسية لمجدل. على سبيل المثال، الملاحظة التي تُشير إلى استخدامها كلمة “ذنب” أكثر من خمس عشرة مرة، تُحلِّل النص نفسه، مُنشئةً نوعًا من الجهاز النقدي داخل الكتاب، يقوم بما يفعله النقاد الأدبيون عادةً مع النصوص، كاشفًا عن أنماط وهواجس قد لا تكون واضحة للقارئ أو حتى للشخصية نفسها. يبدو الأمر كما لو أن الكتاب يستبق تحليله الخاص ويُدمجه، رافضًا السماح حتى للتفسير بأن يكون نشاطًا منفصلًا عن النص ذاته.

الوحدة والازدحام كحالتين متزامنتين

تمثل الرسائل الإلكترونية تمثل تواصل مجدل الوحيد، بينما توفر الحواشي السياق التاريخي والسياسي المزدحم. ما يخلقه هذا الهيكل هو تجسيد رسمي للمفارقة المركزية للكتاب: تجربة الشعور بالعزلة والغزو في آنٍ واحد، والشعور بفرط الذات؛ بمعنى أنك محاصر بوعيك وذكرياتك وحزنك، ونقصها، بمعنى أن هويتك قد استُعمرت، وسردك قد انقطع، وحياتك قد تزامنت مع قوى خارجة عن سيطرتك.

هذا هو معنى الشعور بالوحدة في غرفة مزدحمة. تنبع الوحدة من حقيقة أنه لا يمكن لأحد أن يختبر ما تختبره، وأن حزنك في نهاية المطاف خاص وغير قابل للتواصل. ينبع هذا الشعور بالازدحام من حقيقة أنك لست وحيدًا أبدًا، فالتاريخ والسياسة والاحتلال حاضرون معك دائمًا، حتى أن أكثر لحظاتك حميميةً تتأثر بقوى خارجية.

وثمة قسوة بالغة في كون العديد من رسائل مجدل الإلكترونية مُوجّهة إلى لجان المنح الدراسية وأصحاب العمل المُحتملين، ما يعني أنها مُضطرة باستمرار لتبرير نفسها، وعرض حياتها كحالة جديرة بالدراسة، وتأطير صدمتها بعبارات مفهومة للمؤسسات البيروقراطية التي ربما لا تملك التصنيفات اللازمة لفهم ما تقوله فعلاً.

هذه هي الهوية كتوثيق في أنقى صورها. تحت الاحتلال -في ظل أي نظام بيروقراطي قمعي، ولكن خصوصًا تحت الاحتلال- لا يمكنك أن تكون على طبيعتك. عليك أن تثبت باستمرار حقك في الوجود، في التنقل، في العمل، في الدراسة، في الحياة. عليك ملء الاستمارات، وكتابة الطلبات، وتقديم المبررات، والاستشهاد بالمصادر (بما في ذلك مصادر تجربتك الشخصية، ومن هنا جاءت الحواشي)، وإنشاء سجل وثائقي يمكن تقييمه وفقًا لمعايير لم تضعها أنت، وربما لا تتفق معها.

تبني رواية “وحيدة كغرفة مزدحمة” شكلها من مواد محتواها، وتُنشئ بنيةً تُجسّد ما تصفه، وتكتب كتابًا مُجزّأً عن التجزئة، كتابًا مُقاطعًا عن المقاطعة، كتابًا مُصابًا عن الجروح. والنتيجة هي شيءٌ يُشبه أرشيفًا مُجزّأً لمنتجٍ تالف لأن ما يتم توثيقه ليس حياةً تقليدية، وإنما حياةً ألحقت بها قوى لم تخترها ولا تستطيع الفرار منها، والطريقة الصادقة الوحيدة لكتابة تلك الحياة هي السماح للضرر بالظهور في البنية.

ولعلّ الإرهاق من كثرة التصريحات القاطعة هو السمة الأبرز لهذا النسيج، ذلك الشعور بالتصريحات الكبرى والحاسمة على شاكلة “بدون أم لا تستطيع الحياة بشكل كامل، هنالك دئمًا شيء مفقود”، التي لا تنبع من ثقة أو حكمة، وإنما من الإرهاق، من إجبار المرء على فهم أمور لا ينبغي لأحد أن يفهمها، من بلوغ وضوح حقائق يصعب تحمّل معرفتها بوضوح.

في هذه التصريحات شيءٌ أشبه بالكتب المقدسة، شيءٌ يُذكّرنا بتصريحاتها المطلقة ورفضها للتحفظات. لكن بينما تعد النبوءات التوراتية غالبًا بالخلاص أو على الأقل بالمعنى، فإنّ تصريحات مجدل النبوئية لا تقدم سوى إقرارٍ بالاستحالة. تتحدث بسلطة من بلغ القاع ووجد أنه بلا موطئ، من بحث عن مخارج فاكتشف أنها جميعها مسدودة.

ومع ذلك تظهر هذه التصريحات النبوئية في رسائل البريد الإلكتروني، وفي المراسلات البيروقراطية، وفي نماذج طلبات التوظيف والمنح الدراسية. وهكذا نجد أنفسنا أمام هذا التناقض الغريب بين أعمق التصريحات الوجودية وأكثر السياقات المهنية اعتيادية، بين اليأس الميتافيزيقي وضرورة تنسيق السيرة الذاتية بشكل صحيح. إن النسيج الذي يخلقه هذا التناقض يكاد يكون سرياليًا، بل يكاد يكون كوميديًا لولا مأساويته.

هذا هو نثر الحصار، وبنية الاستحالة، وإيقاع حياةٍ عاجزةٍ عن التقدم والرجوع والثبات. كتابةٌ لا تتجاوز ظروفها، لأنها محكومةٌ بها تمامًا، ولا تدّعي الاستقلال الجمالي، لأنها تُصرّ على أن تُقرأ كتعبيرٍ مباشرٍ عن حياةٍ في ظل ظروفٍ تجعل الحياة بالكاد تُطاق. كتاب “وحيدة كغرفة مزدحمة” هو، في نهاية المطاف، كتاب لا يُطاق، وهذا يعني أنه كتاب ضروري.

كتبها: